Описание подвига.

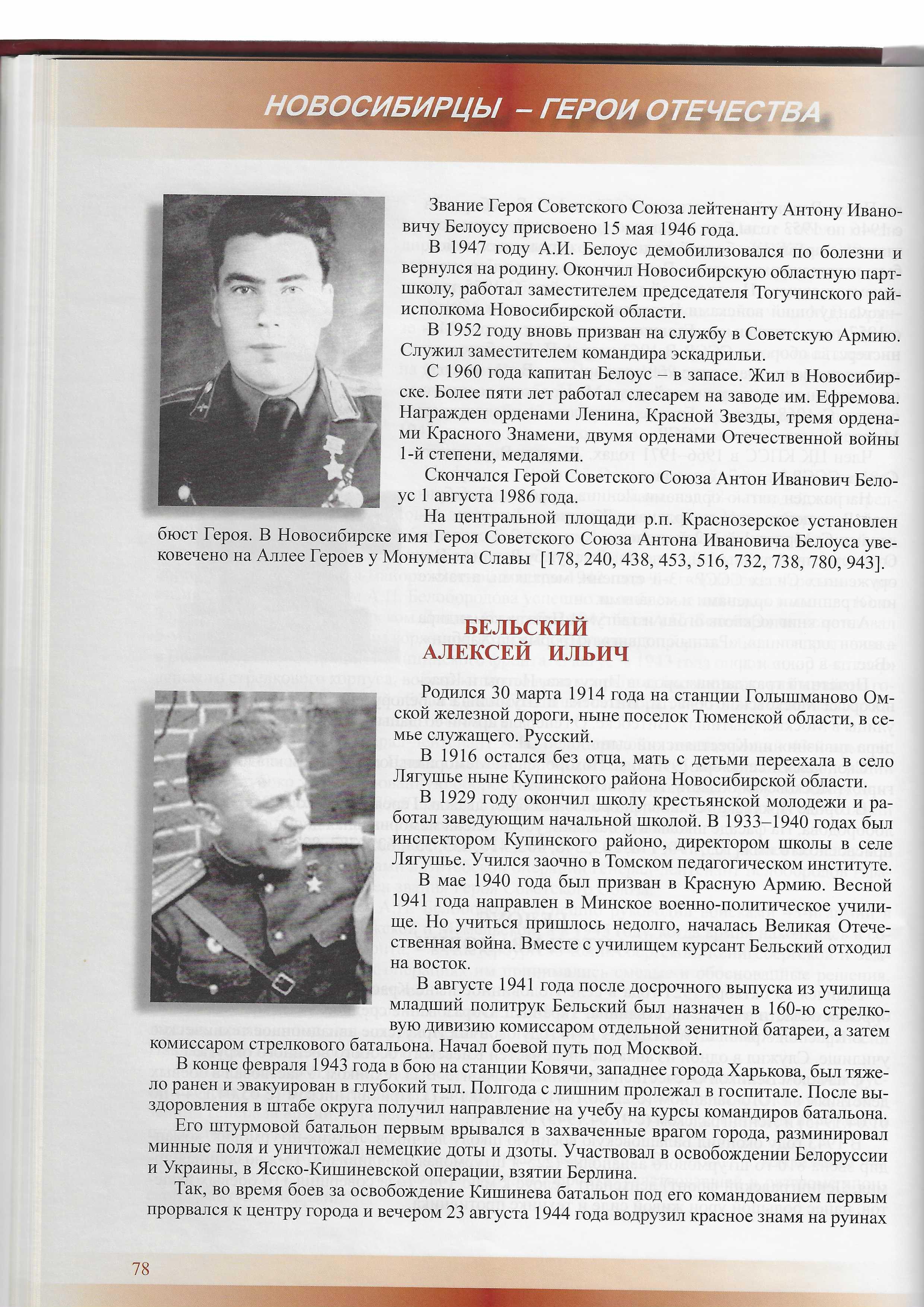

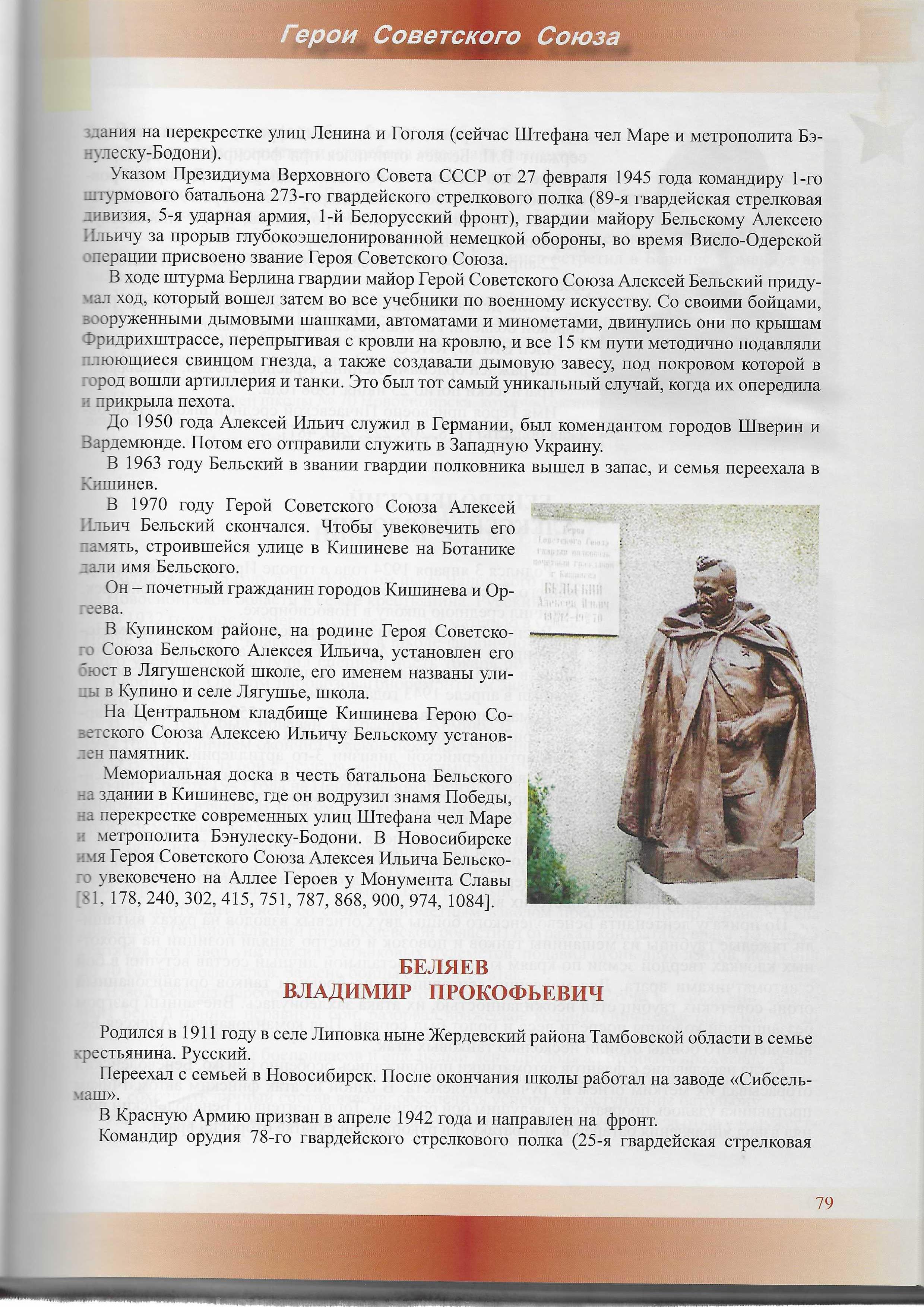

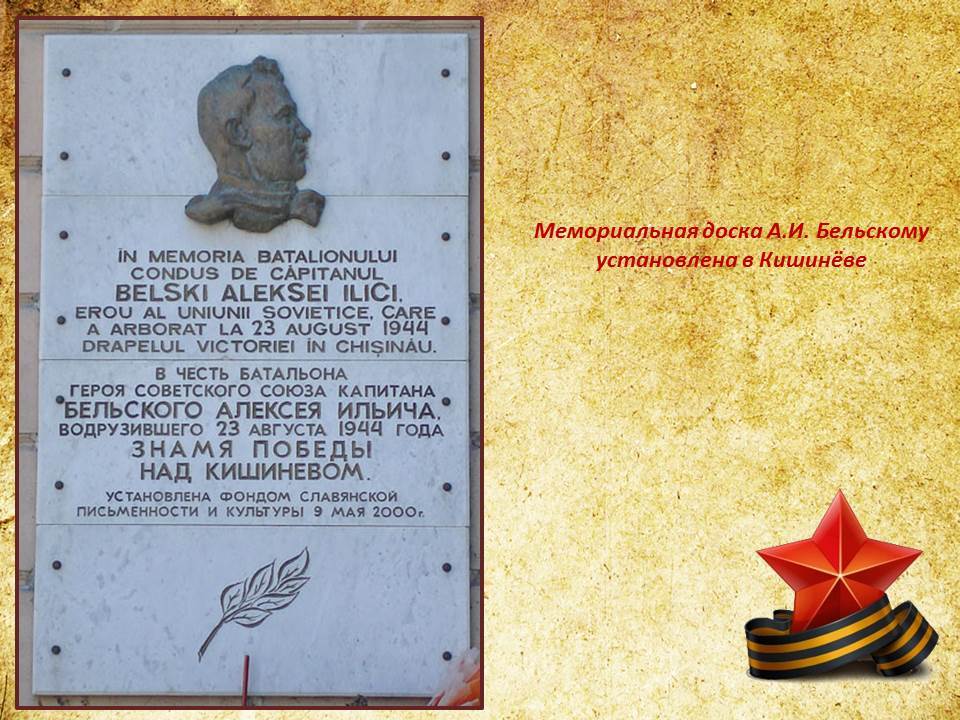

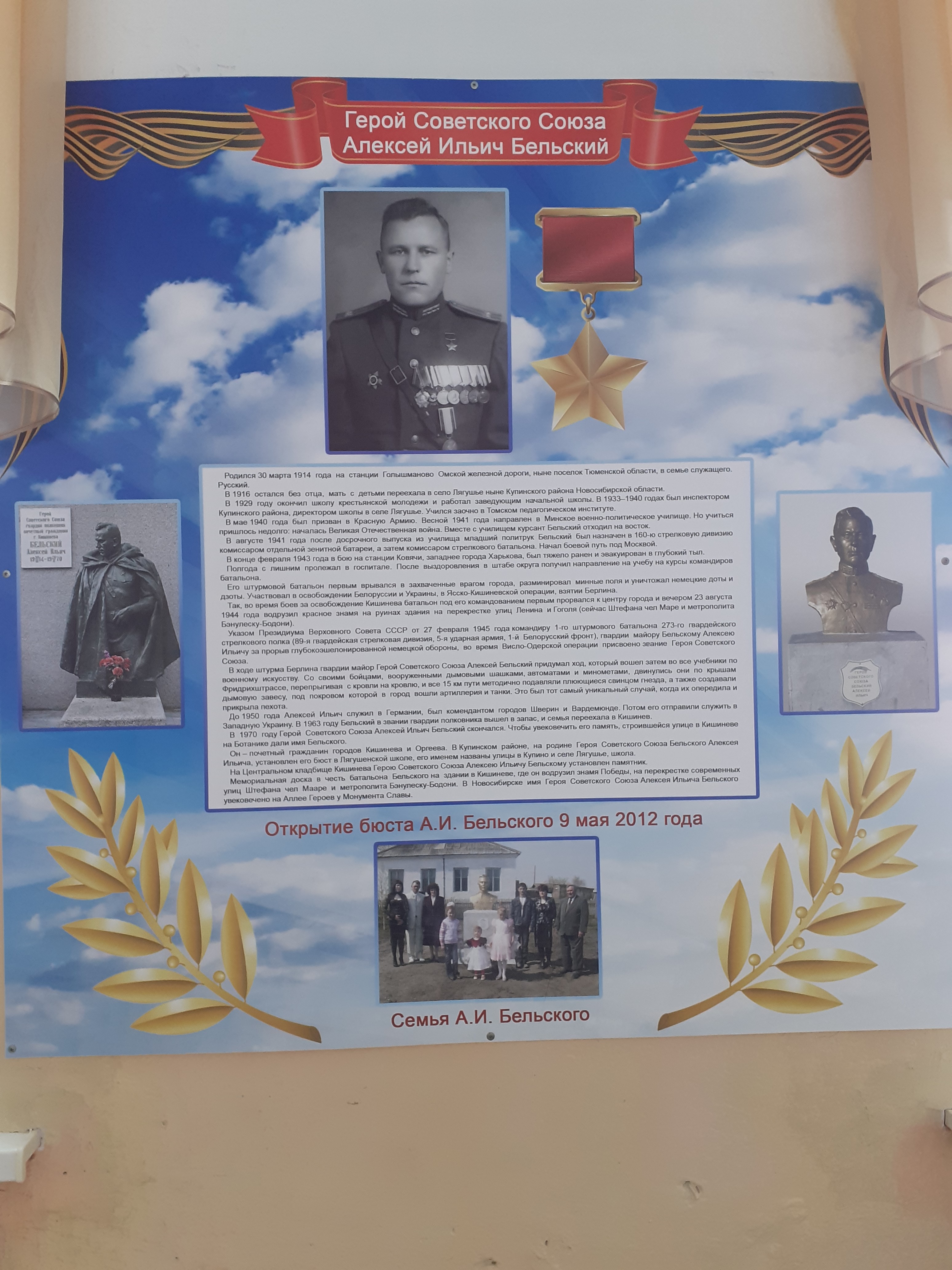

Бельский Алексей Ильич родился в 1914 году, до войны его семья проживала в селе Лягушье Купинского района Новосибирской области. До начала войны он работал учителем в школе, затем был призван на фронт. После окончания срочных офицерских курсов, прошел боевой путь до Берлина. Батальон, под командованием майора Бельского первым ворвался в Кишенёв и водрузил знамя Победы, над столицей Молдавии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за прорыв глубокоэшелонированной немецкой обороны, вовремя Висло – Одерской операции он был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза и Орденом Ленина.

14 января 1945 года западный горизонт Мангушевского плацдарма на Висле, стал местом ожесточенных боёв между немецкими и советскими войсками. Батальон под командованием Бельского штурмовал немецкие укрепления на берегу реки Пилица, совместно с его бойцами действовала противотанковая батарея капитана Плетенского.

За захват моста и плацдарма на реке Пилице командиру штурмового батальона А. И. Бельскому и командиру противотанковой батареи капитану Плетенскому было присвоено звание Героя Советского Союза.

За умелое руководство в бою, за личный героизм и бесстрашие, во время Висло – Одерской указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии майору Бельскому А. И. было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. С 1955 года по 1962 год работал в МОВУ. Последнее время начальником I отдела Станиславского ОВК. В последние годы своей жизни он проживал в Кишенёве, в освобождении, которого принимал активное участие его батальон. 26 февраля 1970 года Герой Советского Союза, почетный житель города Кишенёва А. И. Бельский умер.

Не могу молчать

Мой дядя, Алексей Ильич Бельский – Герой Советского Союза. Это звание он получил за взятие города Кишинева. Со своим батальоном он первый ворвался в него. Они буквально потом и кровью поливали многострадальную землю Молдавии, освобождая ее от немецких захватчиков. Однажды мы получили от него письмо в толстом конверте, где он с болью описал случай, произведший на него, много повидавшего, сильное впечатление. А начал он свое повествование со слов: «Не могу молчать».

Само письмо затерялось, но его содержание я хорошо запомнила, хотя мне было лет 10. Мы должны помнить, что несет людям война.

- Враг отступал на Запад и пакостил на нашей земле, видимо не думая о возмездии, - писал дядя. – Медленно, но верно мы продвигались к Кишиневу. Остановились, оторопев, когда увидели деревню-призрак. Содрогнулись и сняли шапки. Деревня была сожжена, остался только ее безобразный скелет – вместо домов русские печи с сиротливо торчащими черными трубами, да бесформенные кучи пепла, угля, обгорелых досок… и вокруг, куда ни кинешь взгляд, белели кости и черепа людей с пустыми глазницами… боль захлестнула наши сердца. И страшная тишина, тишина смерти махнула над нами своим крылом. Хотелось закричать истошно, на весь мир. Но тихо, в шоке стояли солдаты… И вдруг около одной из печей что-то зашевелилось, и из праха поднялось существо оборванное, грязное, дикое, и до того худое – словно оживший скелет. Это был мальчик лет 12, он судорожно прижимал к груди котенка. Был весь в саже, коростах и ссадинах. Мы стали расспрашивать, но он молчал, как немой, уставившись в одну точку безумным взглядом. Видимо, был в глубоком шоке. Его накормили, вымыли, подогнали солдатскую одежду, санитары перевязали ожоги и раны. Он покорно подчинялся всему, что с ним делали, но оставался бесчувственным, как будто все это происходило не с ним. Мы взяли его с собой, поставили на довольствие, стали звать «сыном полка».

Быстрым маршем продвигались вперед, почти не встречая препятствий. Фрицы бежали из выжженных и ими разоренных мест. Наконец подошли к городу, где враги хорошо укрепились в домах. Наша армия бросила большие силы – враг яростно сопротивлялся, но не смог устоять под нашим напором. Инициатива перешла в наши руки, мы очищали от нечести свою землю. Бойцы, предчувствуя скорую победу, рвались в бой и дрались, как львы. Мы заняли несколько домов на окраине, среди которых была и школа, где мы временно расквартировались.

Все время с нами был Валя, мальчик из сожженной деревни. Он понемногу стал говорить, но по-прежнему оставался угрюмым и неразговорчивым. Отрывистыми фразами, заикаясь, он рассказал, что ему, 14 лет, что немцы зажгли деревню ночью, когда жители спали. Мальчику чудом удалось спастись, но вся его семья сгорела. Это был тихий, добрый мальчик, он почти не расставался с котенком. Только вот его глаза… Страшно было смотреть в его глаза. Все мы полюбили его, особенно привязался к нему Сантов, уйгур, с темным лицом и маленькими косо и глубоко сидящими глазами. Часто после боя их видели вместе. Они сидели молча (уйгур тоже был немногословен), изредка перекидываясь словами. Он показал понятливому мальчику устройство пулемета и автомата, научил стрелять в цель.

Шли жаркие бои за каждую пядь земли. Враг засел в домах, и трудно было выбить его оттуда. Мы делились на группы, задание было у всех одно – выбивать врага из города. На месте, в школе, оставались только больные и раненные, повар, да Валя.

На очередной вечерней линейке распределили, какой взвод куда пойдет. Вечером, после ужина, бойцы, как всегда, стали спешно, но основательно собираться, чтобы утром, под прикрытием темноты, отправиться на задание. К Сантову подошел Валя, до сих пор безучастный ко всему, стал просить, чтобы его взяли с собой. Сантов резко и твердо отказал.

- Но я уже большой, - с горечью вскричал мальчик. – Я хорошо умею стрелять! Я не боюсь!

- Нет! – категорично ответил командир.

Сантову было задание выбить врага из большого пятиэтажного здания. Их встретило море огня из всех окон и подъездов. Короткими перебежками, по-пластунски, прячась в канавах и под прикрытием темноты, группе удалось ворваться в дом. Завязалась жестокая борьба, враг чувствовал свою гибель и защищался отчаянно.

Сантов со своими товарищами отстреливался из окон квартиры. Все происходило быстро, некогда было оглядываться. А когда на какое-то мгновение все разом стихло, он вытер пот со лба, оглянулся и увидел, что на ногах осталось всего пять человек, остальные – кто убит, кто ранен. В маленьком бойце он не сразу узнал Валю. Когда и как оказался он здесь, Сантов не знал. Но это был он!

- Валя, ты! – вскричал командир и кинулся к нему. – Как же ты… Но не договорил. Новая волна врагов уже ползла к дому, что-то резко ударило ему в ногу. Сразу же покраснел сапог, и Сантов упал… Но ему падать было нельзя! Он поднялся и, оставляя кровавый след, пополз к окну, но Валя его опередил. Он летал от окна к окну, успевая стрелять, кидать гранаты.

А как он преобразился! Куда делся угрюмый и тихий мальчик? Глаза его сверкали ненавистью и какой-то злобой. Казалось, силы его удесятерились, он успевал везде. Это был настоящий воин. Воин-мститель!

- Там…наши…наши! - крикнул Валя, кидаясь к Сантову.

- Ура-а-а! – наполнило победой тишину, а Валя шел как-то неровно, качаясь, и вдруг начал медленно клониться на бок… и упал.

Сантов подполз к нему, схватил на руки. На груди мальчика, на светлой выгоревшей гимнастерке красным цветком расползалась кровь. Мальчик был мертв. Но обезумевший от горя уйгур не хотел в это верить, кричал и тряс его…- Он жив… посмотрите! Ведь он жив…

Так сидящим на полу с мертвым мальчиком на руках и застали его бойцы. Лицо его было страшным, казалось, еще больше почернело, по лицу текли пот и слезы, смешанные с кровью. А он все повторял, как помешанный: «Он жив… он жив» …

Я плакала, когда писала эти строки. По какому-то странному наитию словно видела все происходящее там каким-то внутренним взором…Происходящее так давно и так далеко то нас…

Я плакала о Вале и его непрожитой жизни, о мальчишках и девчонках, чье детство втоптала в грязь своим тяжелым сапогом война.

Сегодня надо радоваться, что нет войны, этого чудовища со звериным оскалом. Радоваться, яркому мирному солнцу, крепкому сибирскому морозу, скрипучему снегу… Радоваться жизни, потому что она во всех проявлениях прекрасна!

Ольга Михайловна Трофимовна, племянница - жительница с.Лягушье Купинского района Новосибирской области – // МК, 2010,№8 . – с. 3

В гости… под конвоем?

Был конец 1944 года. Чувствуя близкую победу, мы рвались на Запад, чтобы скорее добить врага и вернуться домой. Но волею судьбы и начальства застряли на несколько дней в славном немецком городке Кенигсберге. Наш взвод саперов с кухней и санчастью расквартировался в старом католическом женском монастыре, (говорили, что монашки, едва заслышав звуки боя, сбежали). Его величавая тишина в один миг была нарушена криками, смехом, скрипом дверей, топаньем тяжелых кирзовых сапог, соленой солдатской шуткой.

В штабе предупредили, что в монастыре, возможно, прячутся дети из приюта и их воспитатели.

Долго не удавалось никого найти. Мы уже решили, что все ушли вместе с монашками, как увидели бежавшего к нам белокурого солдата Егоршина, балагура и насмешника. «Здесь они, здесь голубчики! – кричал он. – Вон за той дверью я слышал кашель и плач».

При тусклом свете фонарика мы с трудом разглядели сидевших на полу, ослабевших, истощенных четырех женщин и примерно пятнадцать детей. Ими немедленно занялись санитары: мыли, кормили, оказывали необходимую необходимую помощь. Всех поместили в просторную келью с большим камином, добавив в нее кровати, матрацы, простыни – все из монастырских запасов.

После чего занялись своим делами. У всех было чувство удовлетворения и умиления. Каждый, видно, вспомнил жену, мать, сестру, детей.

Наша задача – растопить, наконец, эти замороженные сердца. Но как?

- У кого какие будут предложения? – с такими словами обратился к нам взводный на утренней поверке следующего дня.

- Елка! – выкрикнул кто-то.

- Да! Правильно! И ее уже привезли и установили. Но чем женщин и детей угостить в новогоднюю ночь так, чтобы запомнилось? – размышлял вслух взводный.

- На Новый год у нас всегда пельмени! – мечтательно протянул один из солдат.

- Верно! – одобрительно воскликнул командир. И дал задание организовать к встрече Нового года сибирские пельмени.

Сдвинув вместе маленькие столики, соорудили один большой, накрыв его простынями. Расставили конфеты, печенье, тушенку, картошку – все, что было у нас в запасе. В большой кастрюле исходили ароматом пельмени, наполняя аппетитным запахом все монастырское здание.

Я уже ходил вокруг стола и елки в одеянии Деда Мороза с огромным красным мешком с подарками. Рядом была Снегурочка, в которую спешно переоделся неунывающий Егоршин. Все было готово. Вот только гостей все не было, хотя пригласили их еще днем. Дети вели себя не по-детски тихо. Как затравленные зверьки, смотрели на нас испуганно и непримиримо. Под стать им были и воспитательницы. Хмурые, они казались все на одно лицо. Среди нас нашелся учитель немецкого языка, но на все попытки завести беседу женщины отвечали угрюмым молчанием. Мы были для них врагами, мстителями. И не за какой стол вместе с нами садиться они не желали. Время приближалось к двенадцати, а дети и воспитатели улеглись в кровати и вставать не собирались. Что было делать?

- Под конвоем их к столу! – предложил один из солдат.

- Правильно, поддержал его другой. – Ведь они даже елку не видели.

- Стойте, ребята! Так дело не пойдет! В гости … под конвоем? – добродушный Наседкин, в праздничном белом колпаке и фартуке, с поварешкой в руках, остудил горячие головы. – Разрешите, товарищ лейтенант, я к ним схожу?

Получив разрешение, Наседкин удалился. До сих пор не знаю, как он уговаривал наших «подопечных». Возможно, на них подействовала его добродушная широкая физиономия с большими оспинами по щекам, но вскоре они все гуськом вышли в зал. На миг взрослые и дети, пораженные и ослепленные то ли красавицей елкой, то ли праздничным столом, то ли душевным теплом, исходившим от советских военных, остановились и… вдруг заулыбались!

С их лиц словно сдернули маски. Как они изменились! Вдруг похорошели, расцвели на наших глазах. Какие они, оказываются, симпатичные и молодые. Лед, как говорится, тронулся, растаял. Гости впервые в жизни ели пельмени. Да и кому они не понравятся, сочные, ароматные сибирские пельмени! Из врагов мы превратились в друзей. Разве могли враги так вкусно угощать и водить хороводы! Дети вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, солдатами весело плясали вокруг елки, рассказывали на своем языке стихи, пели песни. Спать пошли под утро. Все получили подарки.

Спустя два дня мы покидали город – пришла пора прощаться с нашими новыми друзьями. Старшая воспитательница от имени всех преподнесла нам бумажные цветы, искусно сделанные своим руками. Сказала, мешая русские и немецкие слова:

- Русский зольдат… зер гут!

- Зер гут! Зер гут! – кричали дети, махая нам вслед руками. И у многих в глазах стояли слезы.

Со слов отца-фронтовика записала Ольга Михайловна Трофимова.

// Сов.Сибирь, 2006, № 253 . – с.?

Учитель, воин, гражданин

В далеком немецком городке Штеттин в 1945 году завершил боевой путь наш земляк Михаил Ефимович Горбунов (1907-1999г.г.). В годы военного лихолетья он, учитель по образованию, понимая ценность своих заметок, вел дневник. Позже тоже записывал воспоминания о прожитых днях. Его дочь Ольга Михайловна Трофимова, проживавшая в свое время в с. Лягушье Купинского района, Новосибирской области, сохранила эти записи и поделилась ими с нами. Предлагаем вашему вниманию выдержки из самодельного издания «Воспоминание».

«Год 1941 не изгладится из памяти человеческой. Из конца в конец нашей необъятной страны внезапно, как гром среди ясного неба, пронеслось это ужасное слово – война! Перед каждым советским человеком встал вопрос: немедленно, сейчас же, определить свое место в общем строю миллионов…».

Служба для Михаила Ефимовича началась в 1941 году, когда Купинский военкомат призвал его в 276-й Отдельный корпусной (инженерный)батальон в Уссурийском крае, где обучался по специальности сапера. «Много требуется от сапера в бою. Нужно сделать все для обеспечения продвижения войск: под ураганным огнем идти впереди танка, проделывая проходы в минных полях, устраняя надолбы, рогатки, переправляя танки через противотанковые рвы; незаметно пробраться к цели, при этом пронести с собой все необходимое для выполнения задания – взрывчатку, мины, миноискатель, средства переправы, личное оружие и комплект боеприпасов…

А чтобы научиться действовать скрытно, быстро, безошибочно, нужно упорно учиться мастерству, быть выносливым, хладнокровным. В учебке много внимания уделяли занятиям по топографии, хождению по азимуту, всё было максимально приближено к фронтовым условиям. Порой в день преодолевали до 70 километров расстояния. У сапёра должно быть острое зрение, слух и обоняние, чтобы быстро ориентироваться в обстановке. В любых условиях действовать только разумом, порой подавлять навязчивые чувства, в бой вступать только тогда, когда нет другого выхода.

26 мая подали эшелоны, прозвучала команда: «По вагонам!», и двинулись на Запад. Велики российские просторы. Никакое перо не в состоянии описать чарующей красоты твоей, Родина. Никакая кисть не подберёт палитры, чтобы изобразить все оттенки красок на лице твоём.

Если в первые дни проезжали согни километров, то чем ближе приближались к фронту, тем дорога становилась труднее, и порой преодолевали всего по несколько километров в сутки. И вот мы прибыли в многострадальный героический город Ленинград, с чувством величайшей гордости за беспримерный героизм и мужество всех, кто отстоял колыбель революции, в труднейшие годы не склонил головы и в неравном бою вышел победителем.

Ранним утром 10 февраля выступили в поход, шли по направлению на Гатчину. Следы недавних боёв, несмотря на метели, были видны всюду: из-под снега торчат разбитые немецкие танки, автомашины, сожжённые дотла населённые пункты. Сёла, которые мы прошли, числились только на карте, а на местности их не было.

Получили боевой приказ: построить мост через реку Лугу, немного ниже впадения в неё реки Оредеж, так как старый был взорван. Сорок шесть часов без сна и отдыха восстанавливали его. Зачастую все работы приходилось вести под огнём противника. Когда мост был построен, через него двинулись танки, автомашины... А мы - дальше, в западном направлении. Никто из нас не думал, что можно заснуть на ходу, а вот, спали. Заснёшь, качаешься, - плечо товарища, очнёшься, и дальше шагаешь...

Вышли на трассу Псков - Старая Русса. Около пятидесяти километров дорожного полотна расчистили, восстановили более десятка мостов. Особенно много труда было затрачено на прокладку гатей. Местность под Псковом лесисто-болотистая. Чтобы пропустить танки и другую боевую технику через болото, нужно было проделать колоссальную работу: связать пять-шесть тысяч фашин, срубить до тысячи лежней, да столько же под колеи на один километр. На фашины рубили ивняк, ольховник, поросль березняка, осинник и прочие деревья. Скручивали четырёхметровые снопы проволокой и укладывали на лежаки, а сверху укладывали подколенные спаренные брёвна. Всё это скреплялось шестью миллиметровой проволокой, и получался не плохой мост - гать. Работать приходилось до изнеможения, не жалея сил, не считаясь с погодой. Знали, что это необходимо для быстрейшею продвижения наших войск, ради скорейшего освобождения Родины.

Казалось бы, зачем, если рядом хорошее шоссе? А затем, чтобы наши танки, пехота, артиллерия появилась там, откуда их совсем не ждали. Мы с радостью и гордостью смотрели, как по нашему сооружению шла боевая техника, машины с людьми и военными грузами.

А на освобождённой территории работы сапёрам было достаточно. Как правило, она была густо заминирована. Только один взвод порой обезвреживал до трёх тысяч мин и фугасов.

Приходилось вступать в бой с врагом, гнать его, насколько хватало сил. Когда бежишь по полю, усеянном султанами взрывов, в грохоте боя ничего не слышишь и не видишь, кроме цели, которую должен достичь. Страшно, нелегко выпрыгнуть из траншеи, окопа, но долг перед Родиной заставляет неукоснительно выполнять приказы. Не тот герой, кто выскочил во весь рост, попёр бездумно и упал, сражённый врагом, а тот, кто применительно к обстоятельствам быстро доберётся и уничтожит врага, или выполнит необходимое боевое задание.

В один из артналётов мы нырнули в яму. Нас было шестеро, все, кто остался от взвода. Трудно определить в такой ситуации поведение человека: смотрю, Левин достаёт кусок хлеба, намазывает ею смальцем. «Что ты хочешь делать?» - спрашивают ребята. - «Надо хоть смалец съесть, а то убьют, пропадёт». Раздался дружный смех. И в это время рядом шлёпнулся снаряд - взрыв, всех занесло землёй. Улетел салец вместе с хлебом, слава богу, солдат остался жив. Ещё несколько раз судьба спасала от верной гибели. Как-то мина упала между нами, смерть неминуема, мы упали на землю и ожидали взрыва, но его не последовало. Видимо, эти снаряды где-то во вражеском тылу изготавливали пленные и, по возможности, делали так, чтобы они не взрывались.

Фронтовой путь солдата был нелёгок и велик. Пешком от Ленинграда до Пскова, от Гдова и чуть ли не Таллина. И далее до Штеттина. И не просто шли, а разминировали дороги, строили переправы, снимали и обезвреживали мины, фугасы, прокладывали дороги технике через минные поля, иногда под яростным огнём противникам.

Как удалось преодолеть все трудности? Только высокое чувство пламенного патриотизма и долга перед народом, перед Родиной давало неиссякаемую силу солдатам Советской армии, их вера в победу…

Штаб батальона находился в г. Бельгорт, куда после выполнения задачи прибыла наша рота. Расположились на ночлег, и никто не знал, что день грядущий нам готовит. А он готовил нам радость. Утро 9 мая выдалось яркое, солнечное... Мы с Москаленко встали рано и пошли искать источник воды. По дороге встретили детей, которые в один голос нам сообщили: «Крииг капут» (война закончилась). Немецких слов мы знали мало, но по их радостному настроению мы поняли лишь одно - война закончилась!»

Вернулся Михаил Ефимович в Лягушье 7 ноября 1945 года, на груди награды, в руках памятный подарок от генерала за безупречную службу - охотничье ружьё. Его вновь назначили директором школы, в этой должности он проработал 27 лет. При нём школа была реорганизована в среднюю, со временем построили и новый корпус заведения.

Михаил Ефимович вёл большую общественную работу, был основателем сельского музея. Ему присвоено звание «Отличник народного образования», а односельчане наградили титулом «Почётный гражданин села Лягушье».

Взято из книги "НОВОСИБИРЦЫ-ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА"